こんにちは!朝山家の聡士(@HbHlUnRqYkjbRMQ)です。

大分県豊後大野市の限界集落から発信しています。

今回は、実体験した田舎の風習についてです。

集落の方が亡くなった時、「ものいい」という「弔問の前にする弔い」に参加しました。

「物言い」と「弔問」は違うもの?

弔問とは、亡くなった人の遺族を訪ね、お悔やみを述べることを一般的にはいいます。

弔問=葬儀や通夜に参列し、弔いの意を表します。

日中、仕事中に自治会長さんから、ある一本の電話がかかってきました。

「地域の〇〇さんがお亡くなりになったので、物言いがある。19時に〇〇さん宅に集合」

との内容でした。

私は、組長という自治会の役員をしているのですがはじめての体験です。

「物言い」とはなんなのか尋ねてみると、

集落に昔からある風習で、葬儀の前に亡くなった方の家にまず

自治会長さんと組長さん(隣邦班長)が集まる。

集落の人たちと一緒に弔ってもらうのか

決める集まりだよ

とのことでした。

葬儀や通夜の前に、地区の役員で集まるなんてすごいことだと感じました。

つまり、

物言い=葬儀や通夜に参列する前の自治会役員の集まり

ということがわかりました。

そこで、どのようにして亡くなったのかこれからどのように葬儀をするのかなど

地域での故人の弔い方は、自治会と親族で話をして決まります。

亡くなった方の家で「物言い」へ

指定された時刻と指定された場所に集合すると、

自治会長と組長が既に集合していました。

服装は、派手ではなく普段の格好をしていきます。

訃報(ふほう)を聞いて、慌てて喪服に着替えると失礼にあたるという意見もあり、

地味な色の長ズボンと紺色のTシャツを着ていきました。

今回、お亡くなりになった〇〇さんとは面識はなく、初めは家に上がっても良いのかな?

と思いましたが、自治会の中の隣組の班長なので自治会枠で良いようです。

私たちの住むエリアの葬式組合とは別のエリアにあたる場所の方で、

葬式組合じゃないのに参加するの?!と面食らったのですが、

組長(隣邦班長)は参加しないといけないルールがあるみたいです。

亡くなった方にご挨拶

家の中に招かれて、まずは親族の方にご挨拶をします。

その後、どのような方だったのか?

どのようにしてお亡くなりになったのかをお話しします。

そして、これからが本題。

地域の方と一緒に葬式をするのか、親族だけの家族葬にするのか?

ということを亡くなられた親族の方から伝えられます。

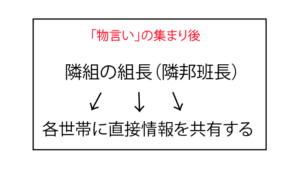

筆者は、組長なのでこの選択の内容を同じ集落の組の方、

(隣邦班の構成員)に伝達しなければなりません。

今回は、家族葬で行うことになったため葬式組合のお手伝いは不要という形になりました。

昔は、家で冠婚葬祭をしていた名残りで「物言い」が伝統的に続いていること、

葬儀の大変さや、高齢化、人口減少によって、

葬儀の担い手がいなくなり、葬儀屋さんという業界が現れたのだなと感じる一日となりました。

物言いが終わり、組長(筆者)がすること

この一連の内容を、組員の方に電話で一軒一軒伝達するのが組長のつとめです。

初めてこの連絡を経験しました。

「通夜と葬儀の場所と時刻、それに加えて家族葬なのか集落の方で協力してやるのか」

などなど、1人1人に伝えるのはとても大変でした。

村八分の残りの二分は火事と葬式。

集落で協力して助け合う精神が残っていることに少し感動しました。

組長としての筆者の感想

今回は、自治会としての集落の方がお亡くなりになった際の動きについて

初めて「物言い」を経験しました。

弔問の前に故人を尋ねる「物言い」。

田舎の風習や、古き日本のしきたりに触れることができた貴重な経験となりました。

20代(もうすぐ30歳)で地域の自治会の役員をすることっておそらくほとんどないのではないかと思います。

田舎暮らしでは、地域特有のしきたりがあると思います。

人付き合いや、突然の自治会の行事などに対応するには、

時間にある程度、融通が利く暮らしではないと厳しいのかもしれないと感じさせられました。

(2022/08/26)

【こちらの記事もあわせてどうぞ!】

カテゴリー