こんにちは!朝山家の聡士(@HbHlUnRqYkjbRMQ)です。

今回は、DIYでリーズナブルに薪ストーブを設置するための『薪ストーブ炉台と炉壁のDIY方法』を実体験を交えながら紹介させていただきます!

この記事の内容は、「どこに薪ストーブを設置するのがベストか」ということを悩みに悩んで出した結果を書いていきます。

私たちの場合(朝山家)なので、参考までに。しっかりと調べて火事にならないように対策したので

2020年の12月から使い続けていますが火事になったことや怖い思いをしたことは一度もありません。

ちなみに、完成するとこんな感じになります。

※制作途中時の、仕上げ作業がまだの状態の写真です。

前回の記事では、

私たちには予算があまりなかったので、もっとお金が貯まったら良いものを買おうと言うことで

ホームセンターで購入できるリーズナブルな薪ストーブを実験的に導入する方法

について記事にしました。

選定方法について参考にしたい方はまずはこちらの記事をどうぞ!

※あくまでも、DIYなので火事や失敗のリスクを避けたい方は薪ストーブ施工の専門の会社さんに依頼することをオススメします。

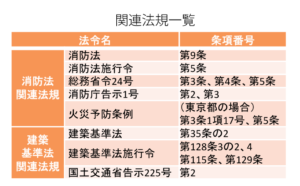

消防法と建築基準法を考える

規定についてまとめられた資料はこちら!(北九州市のHPより:薪ストーブの法規)

薪ストーブを設置することを考える前に、「消防法関連法規」と「建築基準法の関連法規」も学びましょう。

火事にならないためには、法律もしっかり知っておく必要があります!

火事のリスクを考える

「薪ストーブって火事が怖いよね!」って話がよく話題になります。

薪ストーブが原因の火事って国内で年間100件以上あるらしい。(総務省消防庁国立図書館のデータベースより)

しかし、どうやって火事になるの?って思いませんか?

例えば、火の粉がカーテンに飛んで燃えてしまうとか物理的に目に見えるリスクを考えがちだと思いますが、

その他にもいろいろな火事の原因はあります。まずは、知っておくことがリスク回避のスタートです。

01薪ストーブで火事になる原因「灰の処理」

薪ストーブを設置した後、使用する際の火事のリスクになります。

ストーブを使っていると、燃え切った灰や燃えかすがでます。

それをすぐに野外で処理したりするのは大間違い!

灰の状態や薪の状態にもよりますが、完全に燃え切るのに1日はかかると思った方が良いです。

すぐに庭なんかに撒いて、落ち葉に引火してしまったら大変です!

02薪ストーブで火事になる原因「低温炭化」

一番怖い火事の原因、それは「低温炭化」です。

壁の中で火事が起こってしまうという最悪な火事です。

通常、木材は約400℃の熱量で発火します。

しかし!

長時間高熱に晒されると80~150℃の熱でも発火してしまう

のです。

03煙突で火事になる原因「煙道火災」

煙突の選び方から設置のポイントなど、

煙突のことに関しては、こちらの動画が非常に参考になります。

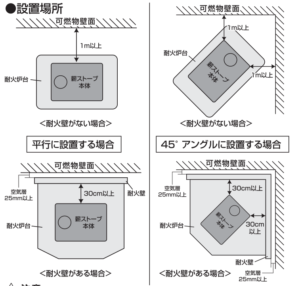

薪ストーブのスペックと取り扱い説明書を確認する

私たちが選んだ薪ストーブは、コメリ薪ストーブ:tbi-605aというタイプのもの。取り扱い説明書

どれぐらいの熱量があるか、薪ストーブ本体は壁からどの程度離せば良いのかなど情報が記載されています。

それをもとに、壁の素材や設置したいレイアウトが可能かどうかも決まってきます。

説明書に煙突のことも記載されていると思うので、設置する家の構造も一緒に確認しながら悩むのが一番です。

※tbi-605aの製品スペックをもとに、壁からの距離やレイアウトを検討していきます!

設置場所を決める

私たちの住む古民家の場合、部屋の中心に薪ストーブを設置することが一番良かったのですが、

「瓦屋根であること」と「梁の間隔が広くない」ため、煙突が木材の近くにある状態を避けたいと考えて断念しました。

他にも、部屋の中心に設置すると人間が移動する導線上に置かないといけないため、邪魔になってしまうこと、

簡単に動かすことができないので、慎重にインテリアを考える必要がありました。(ピアノを設置する予定もあったため)

もちろん、薪ストーブの設置を専門にしている会社さんなどに依頼をすれば、部屋の中心に薪ストーブを設置することも可能だったかもしれませんが、私たちは数百万も薪ストーブの施工に予算をかけることもできないため断念しました。

見積もり依頼もしてみました。↓

※薪ストーブの種類によっては

思ったよりコストがかかってしまうことも。

そこで選択した設置場所の条件は6つ。

特に考慮したのは、「煙突の出し方」「人の導線」「メンテナンス性」「使い勝手」「インテリア」です。

01薪を運んできやすい位置に設置

外から薪を持ってくる際の導線を考えた時、運ぶ距離が短い方が良いなと考えたから。

運ぶ時間と労力のほかに、薪を運ぶ際に落ちる木屑などが片付けやすい方が楽チンです。

薪を割って、入り口に近いところに積んで、すぐに薪を運べることができたらGOOD!!

02壁に穴を開けずに済む方法を選択

外壁に穴を開けることって、建築業界や設備業界の人ならまだしも、DIY初心者はハードルが高いと思います。

道具も必要になってくるし、何より失敗したら最悪です。

そこで!

サッシ窓のガラスを外して、代わりに難燃性の素材をはめて、穴を開けることにしました。

こちら室内側のビフォー

こちら室外からのアフター

「壁に穴を開けずに壁を作ってしまおう!」っていう逆転の発想です。

既存の壁に、穴を開ける必要がなくなるわけです!

煙突の丸穴を開ける時に失敗しても、難燃材を入れ替えればOK!

03窓際で掃除がしやすい位置

外に面した場所であれば、サッシ窓を開けてさっと掃除をすることができます。

掃除はしたいけれど、面倒なことは効率よくこなしたい派です。

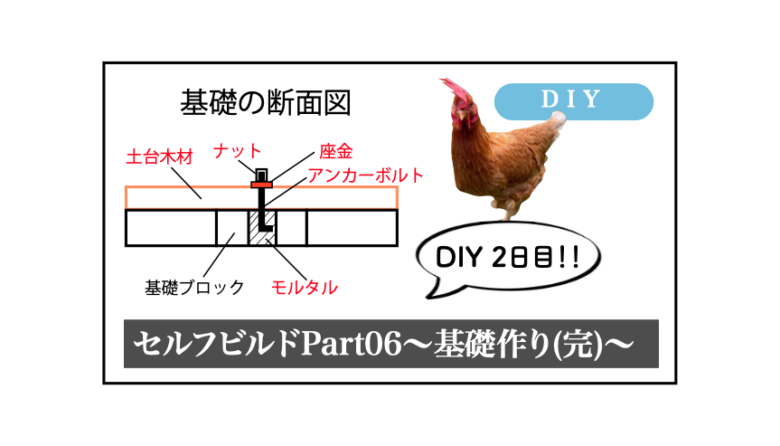

04床の耐久性

古民家の場合は、特に床にかかる荷重は重要です。

薪ストーブが原因で床が沈むなんて、仕事が増えて最悪です。

私たちの場合は、根太の上にフローリングが貼ってある床の上に、

さらに60角の根太を乗せてさらに300mmの無垢の松材の床なので、全く補強のことは考えなくても良かったのです。

※写真はイメージです

もし補強するのであれば、既存の根太などの床材の下に木材を抱かせてT型鋼製束などを使って強度を上げる補強を自分ならします。

05やけどや安全対策

私たちの場合は民泊ですし、家族づれで子供などが遊びにくることを想定した方が良いと判断。

そこで、人の通り道を避けて部屋の角に設置する方が安全柵もしやすいし良いね!ということになりました。

06ご近所に配慮した位置

隣近所への配慮も忘れてはいけないポイント!

「薪ストーブを設置するのでご迷惑をおかけするかもしれませんがよろしいでしょうか?」

と相談すると、快く快諾していただきました!

私たちの家とお隣の家の距離は、十分に離れていますが

煙をできるだけ遠ざけるために、隣の家から離れた位置を合わせて考慮しました。

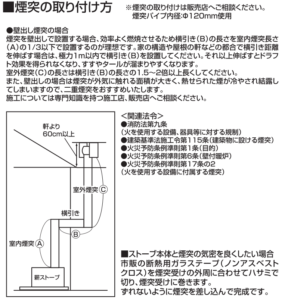

煙突を出す位置を決める

理想をいうと、薪ストーブの煙突は真っ直ぐに出したいところです。

しかし、家の構造や屋根の形状・位置などによってはできないこともあります。

私たちの場合も、屋根や軒の形状が原因で、煙突を真っ直ぐに出すことができませんでした。

そこで、横引きの煙突と真っ直ぐに伸ばす煙突を組み合わせることにしました。

煙突の縦と横の長さの比率を守れば、煙は十分抜けてくれます。(ドラフト:煙の引きは大事)

※今回使用する薪ストーブの説明書から引用

室内側だけではなく、外にでて軒の長さも確認しておくことも大切です。

薪ストーブを設置する場所によっては、煙突の横引きの長さが決まってきます。

つまり、言い換えれば煙突の横引きの長さから位置を考えることもできます。

実際に決めた設置位置

様々な条件の中で、私たちのベストな位置を決めました!

薪も運びやすく、インテリアも邪魔しない。なおかつ壁に穴を開けずに掃除がしやすい!

2022/06/13時点でも、この場所で良かったなと思っています。

まとめ

DIYで薪ストーブを設置する時の位置選びのポイントをまとめておきます。

火事にならないように対策することはもちろん、設置すると動かすことが難しいと思うので慎重に決めましょう!

- 煙突を出す時に屋根の種類を確認する

- 通路など、人間の導線を考える

- インテリアにも気を使う

- 掃除のしやすさやメンテナンス性を考慮する

- 瓦屋根の場合は雨漏りのリスクがある

- 建築基準法や消防法を確認する

- 薪ストーブのスペックを確認する

次回の記事は、実際に薪ストーブの炉壁と炉台の設計をして計画を立てるところの内容を書きたいと思います。

(2022/06/12)

【こちらの記事もあわせてどうぞ!】

カテゴリー